今回は、知っているようで知らない、関節の構造と、関節内を満たしている水についての解説です。

目次

関節とは

一般的に骨は、隣の骨と連結しています。この骨と骨の連結が関節です。

関節が動くことを「可動(かどう)」といい、動く範囲のことを「可動域(かどういき)」といいます。

関節はよく動くものと思いがちですが、全ての関節が動くとは限りません。

例えば頭蓋骨や骨盤は、複数の骨が連結して形成されていますが、そのほとんどは動きません。

逆に、肘関節、膝関節、肩関節などは、広い可動域を備えており、可動関節とも呼ばれます

この可動関節が、一般的に関節と呼ばれるものです。

関節(可動関節)の構造

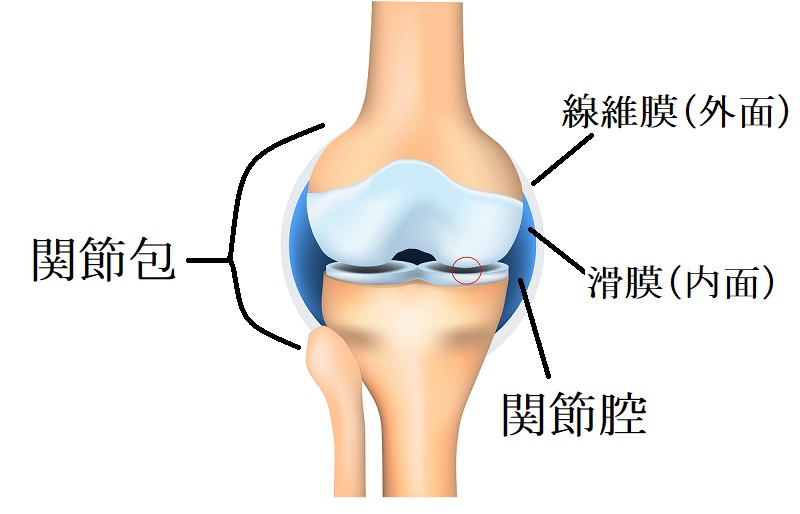

関節包

向かい合う骨と骨の部分は、関節包によって包まれています。

関節腔

関節包によって包まれた部分は、向かい合う骨と骨の間に、狭い閉鎖的な関節腔をつくります。

線維膜と滑膜

関節包は外層の線維膜、内層に滑膜からできています。

滑液

滑膜からは滑液が分泌されており、関節包の内部を満たしています。

滑液は骨と骨の摩擦を軽減させる潤滑油としての役割と、血管をもたない骨の末端の関節軟骨に栄養を供給しています。

滑液は滑膜で分泌と吸収されています。

膝の水の正体

「膝に水が溜まった…」「膝の水を抜いてもらった…」というのを聞いたことはありませんか?

膝は身体の中で最も大きな関節で、膝の関節包は通常でも2~3mlの滑液で満たされています。

ところが、走り過ぎたり、膝を捻じったりして、膝関節内の滑膜が炎症を起こすと、吸収が分泌に追いつかず、滑液がどんどんと溜まり、関節包が内部から腫れたようになります。

これがいわゆる「膝に水が溜まった状態」です。

病院で膝関節包内の滑液を抜いてもらうと、一気に楽になり、普通に歩いたり走ったりできるようになります。

しかし関節内部の炎症は治まっていないわけですから、またすぐに滑液が溜まってしまいます。

「膝の水を抜いてもらうと癖になる」という方がおられますが、癖になるのではなく、炎症が治ってないのに動くから、すぐに水が溜まるのです。

膝に水が溜まって腫れ上がった場合は、冷やして、サポーターで固定し、可能な限り歩かないことです。

安静にしておけば、炎症は治まり、膝の水は吸収されていきます。

肩にも水が溜まる

どの関節包の内部も、滑液によって満たされています。

ですから膝関節だけでなく、例えば肩関節にも水が溜まることがあります。

膝の水が濁っていたら要注意

使い過ぎて膝関節が腫れ上がり、痛みが酷い場合は、病院で膝の水を抜いてもらえることがあります。

この時、抜いてもらった膝の水の色や濁りを確認しておきましょう。

膝の水(滑液)は基本的に、透明な薄黄色の液体で、浮遊物もありません。

ところが膝関節内部の組織が損傷して、出血していたり、膿んでいたりすると、滑液に血が混ざっていたり、浮遊物が含まれている場合があります。

この場合は、膝関節の内部に何らかの傷がある状態です。

決してスポーツやトレーニングはせず、アイシング、服薬、安静が基本となります。