5月上旬に突然、両顎下腺が腫れ上がり、それに加えて、両瞼の腫れ、全身倦怠感といった様々な症状に見舞われていました。その原因は、難病の一つであるIgG4関連疾患であることが判明。

IgG4関連疾患に対する一般的な治療法は、始めに高容量のステロイド剤を服用し、その後は徐々にステロイドを減量し、維持へとつなげるという治療法です。

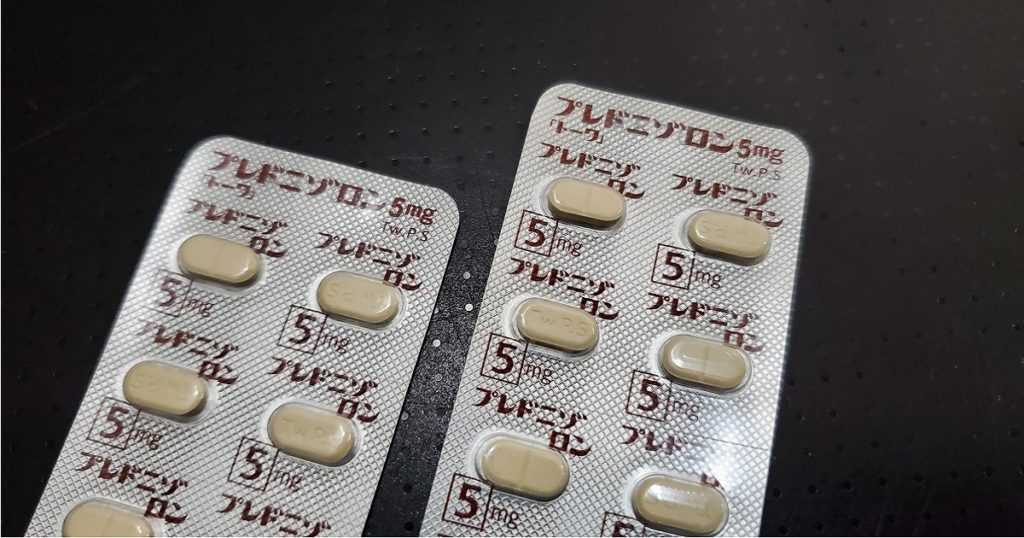

というわけで、ステロイドの代表格ともいえる薬「プレドニゾロン」の服用を開始しました!

目次

ステロイド(プレドニゾロン)は怖い薬か?

一般の人なら、ステロイドと聞くと「効果はあるが副作用が強く怖い薬」というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか?

また、スポーツに詳しい人なら「ステロイド=違法薬物の筋肉増強剤」というイメージがあるかもしれません。

ステロイドとは特定の化学構造を持つ物質の総称ですから、ステロイドには多種多様な種類のものが存在します。

筋肉増強剤で知られる「アナボリックステロイド」と、プレドニゾロンに代表される合成副腎皮質ステロイドは異なったものです。

私のような医療従事者にとって、プレドニゾロンを服用している患者さんと接するのは珍しいことではありません。

しかし私自身は、プレドニゾロンについては、ごく一般的な知識しか持ち合わせておらず、何となく「ステロイドは怖い薬」というイメージしかありませんでした。

ところが今回、自分自身が高容量のプレドニゾロンを服用しなければならなくなったので、徹底的に患者目線でプレドニゾロンの内服治療について考察していきたいと思います。

そもそもプレドニゾロンってどんな薬?

副腎皮質という臓器からは、多くの重要な生理的作用をもつホルモンが分泌されています。

このホルモンを化学合成して作られたものが合成副腎皮質ホルモン剤(ステロイド)で、その代表格がプレドニゾロンとなります。

プレドニゾロンには、炎症やアレルギー症状の緩和、免疫を抑制するといったような働きがあります。

コルチゾール

副腎からは「コルチゾール」というステロイドが分泌されています。

炎症やアレルギー症状の緩和、免疫抑制といった作用があり、この作用は「糖質コルチコイド作用」と呼ばれます。

糖質コルチコイド作用では、血糖値が上昇します。

アルドステロン

副腎からは「アルドステロン」というステロイドも分泌されています。

アルドステロンの作用は、身体からのナトリウムの排泄を抑制し、カリウムの排泄を促進します。

身体からナトリウムの排泄が抑制されると、体内の水分が増えてきます。

塩が水分を「吸い取る」のは、ナメクジに塩をかけると、水分が90%のナメクジが干からびることからも理解できると思います。

ナトリウム(Na)とクロール(塩素:Cl)の化合物が塩(NaCl)でしたね。

このように体内に水分を蓄える作用は「鉱質コルチコイド作用」と呼ばれます。(鉱質とはミネラル (電解質) のことでしたね。)

プレドニゾロンなどの合成副腎皮質ホルモン剤(ステロイド)は、糖質コルチコイド作用が強く、鉱質コルチコイド作用は弱くなるように改良されています。

こうすることで、高容量を摂取しても、体内に水分が貯留せず、高血圧を防ぐことができるからですね。

…というわけで、プレドニゾロンの大まかな作用は「炎症を抑える」「免疫を抑制する」ことにあると言えます。

プレドニゾロンの炎症、および免疫抑制作用

炎症とは、身体の組織が損傷を受けたり、細菌やウィルスに感染したりした場合に生じる免疫作用によって生じる生理的反応です。

プレドニゾロンには、免疫作用を抑えることにより、炎症を鎮めるという効果があります。

ですから、アレルギー鼻炎や、気管支喘息によって腫れ上がった鼻孔や気道の腫れが引き、呼吸が楽になります。

プレドニゾロンの服用の仕方(私の場合)

私が罹患した、IgG4関連疾患は、血液中の免疫グロブリンG(IgG)という抗体成分のうちのIgG4が上昇することと、身体中の様々な臓器にIgG4を作る形質細胞という細胞が浸みこんで腫れてくることを特徴とした、原因不明の病気です。

私の場合は、IgG4が涙腺、顎下腺に沁み込んで腫れ上がっており、この炎症作用を抑えるためにプレドニゾロンを服用します。

プレドニゾロンの1日あたりの摂取量

比較的高容量(体重1kgあたり0.6mg)から始め、状況をみながら徐々に減量していきます。

私は体重が70kgですから、40mg/日の服用となります。

副腎皮質からは本来、プレドニゾロン換算で約2.5~5mgが生理的に分泌されています。

つまり生理的分泌量の約8倍量の副腎皮質ホルモンを服用するというわけですね。

これが典型的な「ステロイドパルス療法」と呼ばれる服用方法で、最初に大量のステロイドを短期間投与して、そこから段階的に減量していくという方法です。

同じ量を長期間続けるよりも、結果的に総投与量を削減することができるケースが多いとされています。

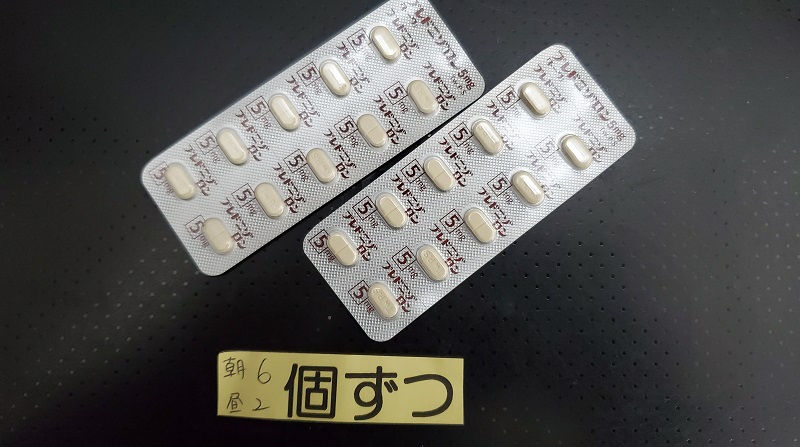

プレドニゾロンの服用の仕方

私の場合は、5mg/1錠のプレドニゾロンを、8錠服用します。

医師に薦められた服用方法は、朝食後に6錠、昼食後に2錠です。

何故このような服用方法にするかというと、副腎皮質ホルモンの分泌量は、午前中に多く、夕方や夜にかけて少なくなるからです。

副腎皮質ホルモンには、身体の活動を活発にする作用があるため、朝起きて夜に眠るという人間の本来の活動パターン(サーカディアンリズム)を乱さないことが狙いです。

プレドニゾロンの服用期間

私の場合は、涙腺と顎下腺に浸潤したIgG4形質細胞の軽減、血中IgG4の軽減が目的となりますから、プレドニゾロンも長期間の服用となります。

ステロイド剤そのものには、炎症や免疫を抑制する作用はあっても、病気そのものを治療する作用はありません。

ですから、IgG4関連疾患やリウマチといった自己免疫疾患については、ステロイド剤を飲み始めたら、長期間、または一生涯、服用し続けるケースが多いようです。

プレドニゾロンの副作用を完全理解!

プレドニゾロンなどのステロイド剤については、副作用(薬のデメリット)に関する情報が強調されている傾向にあります。

ところがどんな薬であろうと、大量に摂取すると、それだけ副作用が強く出るのは当たり前。

結局、プレドニゾロンを使う理由は、その薬効(薬のメリット)が、副作用(薬のデメリット)を上回るからです。

その意味においても、副作用についてしっかりと理解し、そのリスクを可能な限り軽減しつつ、指示された量を確実かつ正確に服用しなければなりません。

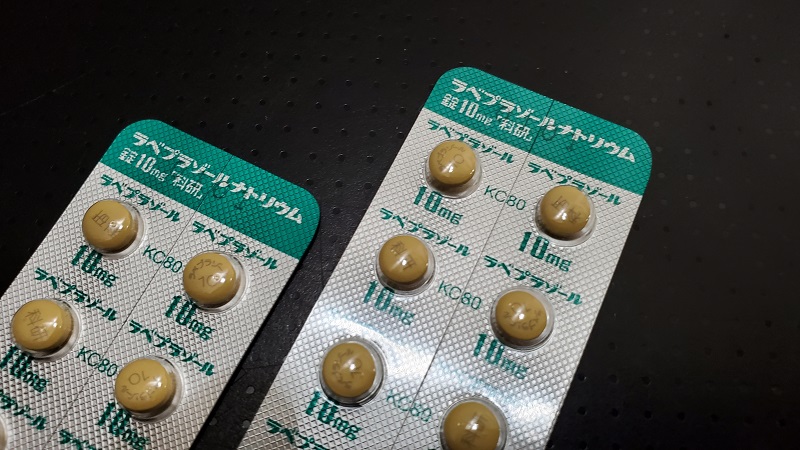

消化性潰瘍

いわゆる「胃潰瘍」などのことですね。

ステロイドには胃酸の分泌を促進する効果、そして胃の粘膜を守る物質の量を減らす効果があります。

これに対しては、胃薬を一緒に服用することで対処します。

胃酸分泌を抑制するために一緒に服用する薬は「ラベプラゾール」です。

免疫機能の低下

プレドニゾロンには免疫機能を抑制する作用があります。だからこそIgG4関連疾患や、リウマチといった自己免疫疾患により過剰になった免疫機能を抑えるために服用するわけですね。

しかし、体内に入った異物(細菌やウィルス)を攻撃して排除する免疫機能が抑制されるわけですから、当然ながら、様々な感染症(風邪、インフルエンザ、肺炎球菌など)に感染しやすくなります。

感染予防のために、「人込みは避ける」「マスク着用」「うがいと手洗いの励行」が大切となります。

幸か不幸か、新型コロナウィルス感染症の拡大により、「三密を避ける」「マスク着用」が生活のスタンダードとなっているので、それを徹底的に行っていきます。

特に注意が必要なニューモシスチス肺炎

私のように40mg/1日ものプレドニゾロンを服用する場合、特に注意が必要なのがニューモシスチス肺炎であるという説明をDrより受けました。

ニューモシスチスという何処にでもいる菌によって引き起こされる肺炎のことです。

免疫力があれば、問題とならないのですが、免疫力が低下していると、この肺炎にかかりやすく、しかも一度発症すると、かなり重症化してしまうそうです。

予防的に一緒に服用する薬は、ST合剤(スルファメトキサゾール・トリメトプリム)のダイフェンです。

骨粗鬆症

骨粗鬆症とは、骨が脆くなることにより、骨折しやすくなる状態です。

プレドニゾロンは、骨の代謝に対しても影響を及ぼすため、骨の強度が低下します。

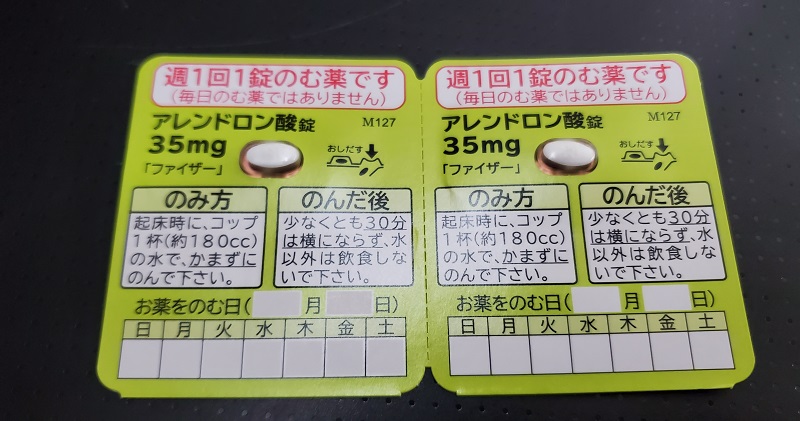

予防的に一緒に服用する薬は、週1回1錠服用のアレンドロンです。

糖尿病

プレドニゾロンには、血糖値を上昇させる作用があるため、高容量を服用すると糖尿病になるわけですね。

糖尿病の予防として、自分自身でできることといえば、徹底的な食事管理です。

私は現在、一滴もアルコールを飲みませんし、菓子類(チョコ、アイス、煎餅や饅頭)もほとんど食べません。

特に注意しているのは「間食をしない」ということです。

糖質を摂取すると血糖値は必ず上昇しますから、できるだけ血糖値の上昇回数を減らすようにこころがけています。

満月様顔貌(ムーンフェイス)、中心性肥満

コルチゾールの影響により、体幹の脂肪が増える中心性肥満、顔が大きく丸くなる満月様顔貌(ムーンフェイス)という兆候がみられます。

副腎皮質ホルモンの強い働きにより、筋肉は萎縮傾向に、脂肪は蓄える傾向になります。

夜間の不眠

プレドニゾロンにより、身体が活発化するため、夜に眠れなくなることがあります。

実は私を最初に襲った副作用がこの不眠でした。

処方されたその日の15:00に、2錠(計10mg)を服用したのですが、その日の夜は、何度も目がさめるという状態になりました。

睡眠には深い眠りのノンレム睡眠、浅い眠りのレム睡眠が繰り返されていますが、レム睡眠時の時に、フッと目が醒めてしまいました。

この不眠を避けるために、プレドニゾロンは午前中に服用するのが有効かと思います。

緑内障と白内障の進行

眼圧が上昇して視野が狭くなる緑内障、目の水晶体(レンズ)が濁ってくる白内障も進行するといわれています。

これに関しては、現時点では予防策は講じていませんが、できるだけ視力の状態をモニターしていくつもりです。

ステロイド離脱症候群

まだ服用を開始したばかりですが、将来、服用するプレドニゾロンを減量した場合に生じる可能性がある副作用です。

長期間服用していたプレドニゾロンを、急激にやめたり、量を減らしたりした場合に起こります。

これは、プレドニゾロンを服用すると、副腎から生理的に分泌されているホルモンにプラスして、外からホルモンが投与されることになります。

ホルモンは身体に対する影響力が極めて強力ですから、体内の大量に副腎皮質ホルモンが存在してしまうと、脳は生理的分泌量を減らして対処しようとします。

この状態でプレドニゾロンの服用を止めると、体内のホルモンが急激に無くなるため、様々な症状が現れます。

具体的には、全身倦怠感、疲労感、頭痛、関節痛、発熱などです。

ただし、これに対しては、徐々に服用量を減量していくことで生理的分泌量を取り戻すころができるようです。

正しくプレドニゾロンと付き合いましょう!

合成副腎皮質ホルモン剤であるプレドニゾロンは、強い薬効(メリット)がありますが、副作用(デメリット)もあります。

ただ、デメリットの心配ばかりしていては、メリットを享受することはできません。

大切なことは、指示された通りに、正確かつ確実にプレドニゾロンを服用すること、決して自己判断で薬を止めたり、飲み方を変えたりしないことですね。

そして、服用中の体調変化を、可能な限り詳細に記録しておこうと思います。

プレドニゾロンという薬のメリットを最大限に享受するために、今まで以上に真剣に自らの体調を厳密に管理していくつもりです。

…続く(…to be continued…)

参考文献

・プレドニン錠5mg 添付文書 塩野義製薬株式会社

・ステロイド内服薬の選び方・使い方 川合眞一

・疾患別薬理学第4版 廣川書店 赤池昭紀他

・ハーパー・生化学原書第25版 丸善株式会社 上代淑人監訳