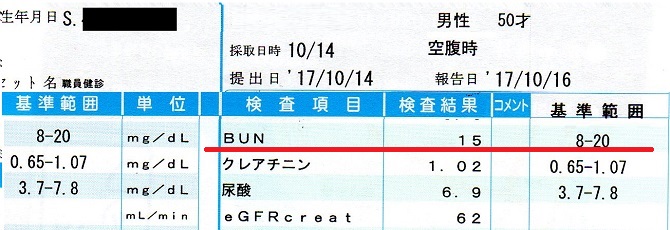

血液検査で、腎機能を表す指標の一つにBUN(血清尿素窒素)があります。

BUNの血液中の正常値は8~18㎎/dlです。

BUNは腎臓の糸球体で濾過され、尿に混じって体外に排出されます。(尿素は糸球体からほとんどが排出され、再吸収されることがない。:看護学大辞典P1569)

糸球体が悪くなって濾過力が落ちてくると、排出されるはずのBUNが血液中に溢れかえることになります。

つまり、血液中のBUNが高い(たくさんある)ということは、腎臓の糸球体の濾過力が悪化していることを意味します。

腎臓の濾過力が悪化すると、BUNだけでなく、血液中には老廃物・毒物が溢れかえります。

こうなってくると人工的に機械で血液を濾過しなければならなくなります。

これが血液透析療法=人工透析です。

タンパク質の代謝を理解する。

食事で摂取する糖質や脂肪が不足すると、タンパク質がエネルギー源として使われます。

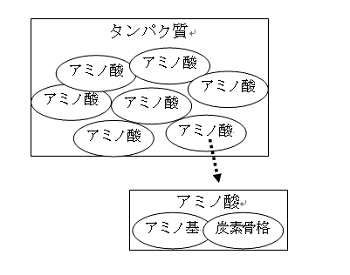

「アミノ酸」という言葉をよく耳にしますが、この「アミノ酸」はタンパク質の基本構成単位です。

つまりタンパク質とは複数のアミノ酸がまとまったものと考えればよいと思います。

このアミノ酸は、「アミノ基」と「炭素骨格(カルボキシル基)」から構成されています。

タンパク質が消化される(代謝される)ということは、アミノ酸が「アミノ基」と「炭素骨格」にまでバラバラにされるということ。

炭素骨格はエネルギー(ATP)となります。(TCAサイクル等の難しいエネルギー生産回路については省略)

アミノ基は尿素に合成されて腎臓から排泄されます。

つまり、タンパク質からエネルギーを生産するようになると、その過程でアミノ基が尿素に合成されます。

そのため血液中の尿素窒素(BUN)が増えて、腎臓の負担が増えると考えられます。

身体の細胞は常にタンパク質の合成と分解を繰り返して組織を作り変えているので、血中には常時、尿素が存在しています。

問題となるのは、尿素窒素が増えた場合、腎臓の負担も増えることだと思います。

筋トレをしている人はタンパク質摂取量が増えます。

減量・ダイエットする人は糖質を制限するため、相対的にタンパク質が増えてしまいます。

このタンパク質の代謝増加は、腎臓の仕事量を増やすわけですから、腎臓は疲労すると思われます。

しかしながら、タンパク質を過剰に摂取する人が全員、腎臓が悪いという訳ではありません。

つまりタンパク質を過剰に摂取し、なおかつ糖質等が制限されてタンパク質がエネルギー源として利用されるようになると、腎臓の糸球体の仕事量が増えると考えられます。

腎臓の仕事量が増えて、腎臓が疲弊しても、休息を与えて疲弊から回復させれば腎臓は悪化しないと私は思います。

問題となるのは、腎臓に過剰な仕事をさせ続けることで、腎臓が壊れてしまうことです。

次回より、三大栄養素の一つである「タンパク質」についてシリーズで考察していきたいと思います。