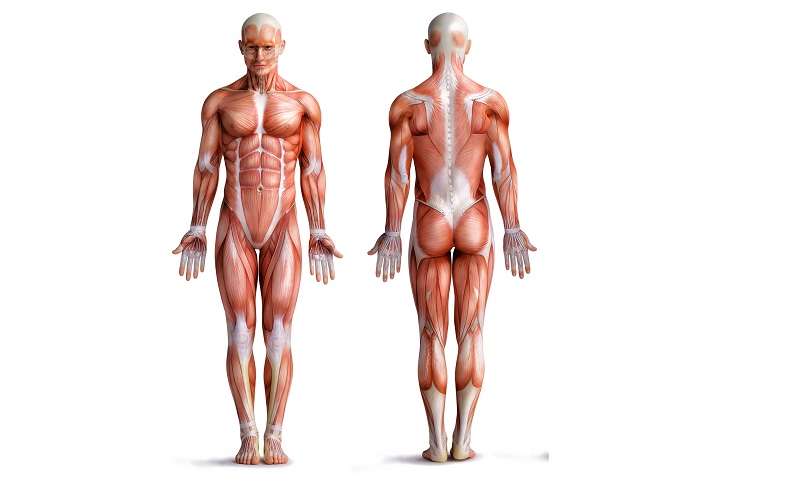

スポーツやトレーニングをする場合、筋肉や関節に関する知識が有るか無いかによって、やり方も内容も違ってくれば、得られる効果も大きく異なってきます。

今回は、関節の動きについての基本的な知識を解説していきます。

目次

関節の動きを説明する言葉とは?

あなたは関節の動きを説明するとき、どんな言葉を使っているでしょうか?

例えば肘関節や膝関節といった、曲げ伸ばししかできない関節ならば、「曲げる」「伸ばす」だけで説明することができます。

ところが首や、肩関節、股関節など、いろいろな方向に動かすことができる関節では、「曲げる」だけでは、どの方向に、どう曲げるのかが分かりません。

そんなときに役に立つのが、関節の動きを説明する解剖学用語です。

解剖学的方向を説明する言葉を完全理解!

身体の方向と位置を明確に表すために解剖学では次のような規定があります。

解剖学的肢位(かいぼうがくてきしい)

人体の方向と位置はすべてこの、解剖学的肢位を基準としています。

手掌を前に向けてまっすぐ立った状態です。

解剖学的位置、正位ともいいます。手掌を前に向けた状態で立った状態です。

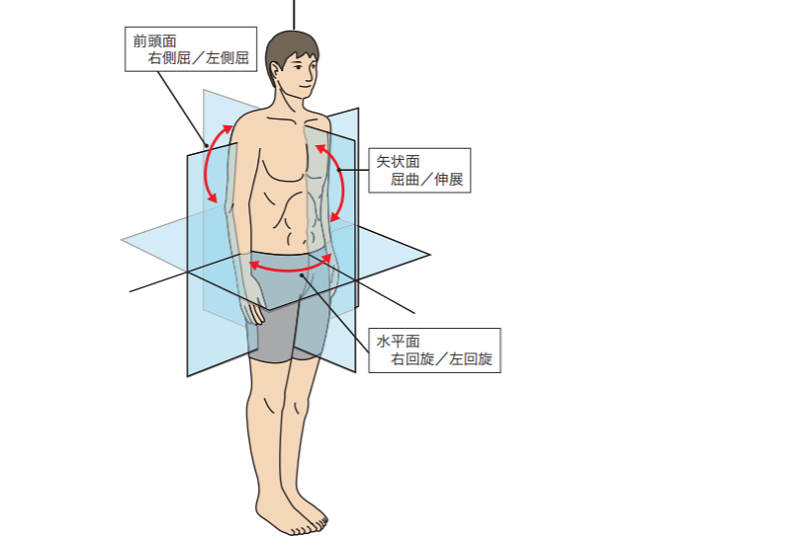

身体の位置や方向を表すための三つの面

水平面(すいへいめん)

地面と平行な面を水平面といい、身体を上下に分けます。

前額面(ぜんがくめん)

額に平行な面を前額面といい、身体を前後に分けます。前頭面(ぜんとうめん)ともいいます。

矢状面(しじょうめん)

水平面と前額面に垂直に交わる面で、身体を左右に分けます。

身体を左右に二等分する線を特に正中線といい、正中線を通る矢状面を正中面といいます。

身体の正中線上の前面には、口、へそがあり、後面には、脊柱があります。

近位(きんい)と遠位(えんい)

身体の二点を比較する場合、体幹に近いほうが近位、遠いほうが遠位となります。

関節の動きを表す言葉を完全理解!

屈曲⇔伸展(くっきょく⇔しんてん)

基本的に、矢状面における関節の曲げ伸ばしを表すことばです。

しかし肘関節や膝関節には事足りますが、肩関節や首など、多くの関節は様々な方向に曲げ伸ばしできます。

そのため、次のように定義されています。

・関節を挟んで二つの部位が近づく動きが屈曲、遠ざかる動きが伸展。

・肩関節、股関節、首や体幹では、前方向への動きが屈曲、後方向への動きが伸展。

・手や足では、指が曲がる方向への動きか屈曲、指を伸ばす方向への動きが伸展。ですから足首では上に反らす動きが伸展となります。(足首の進展は背屈(はいくつ)ともいいます)

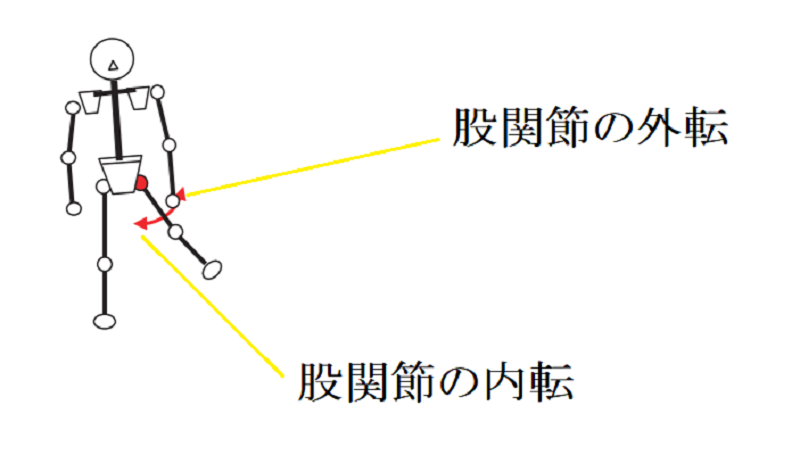

外転⇔内転(がいてん⇔ないてん)

基本的に、前額面における関節の動きを表す言葉です。

回旋(かいせん)

回旋とは軸を中心として回る動きのことです。

首や体幹が右方向に回旋する動きが右回旋、左方向へ回旋する動きが左回旋となります。

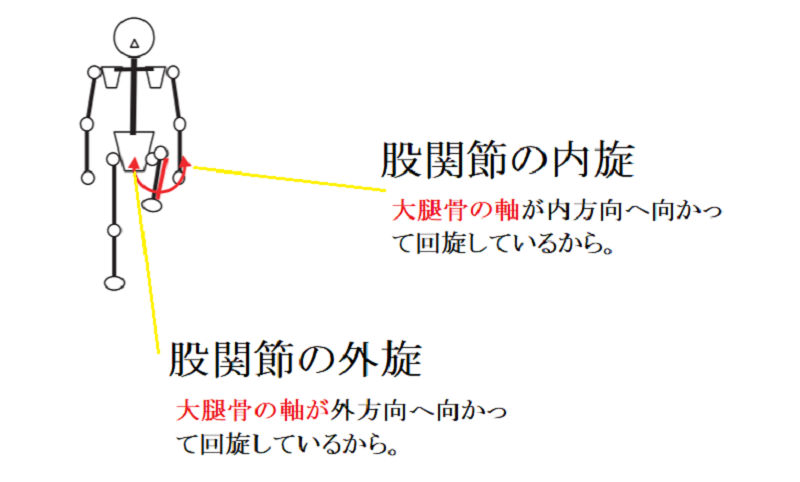

外旋⇔内旋(がいせん⇔ないせん)

肩関節と股関節の捻じりを表す言葉です。

解剖学的肢位から、上腕骨や大腿骨が軸を中心として、外へ回旋する動きが外旋、内へ回旋する動きが内旋です。

これら以外にも、前腕、足首、指の動きを表す言葉もありますが、概ね、上記の言葉を完全理解しておけば、関節の動きをかなり的確に表したり伝えたりすることができるはずです。

関節の動きを表す言葉は何故、重要なのか?

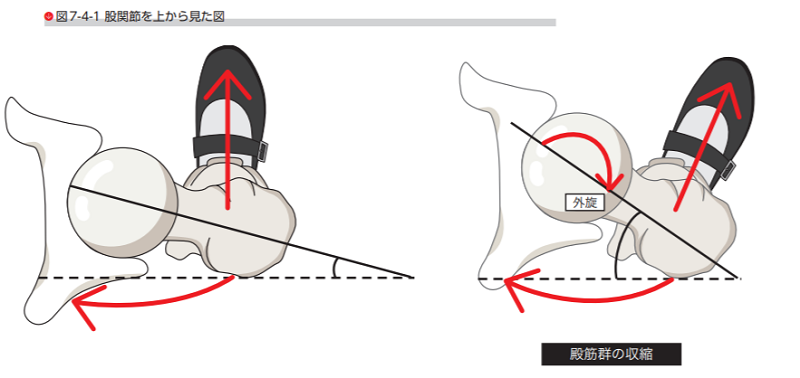

例えばスクワットの開始姿勢で説明します。

多くの場合、スクワットをするとき、「つま先をも少し外側へ向けましょう」などといわれます。

この「つま先を外側へ向ける」は、股関節を外旋させることを意味しています。

実はスクワットでは、股関節を適切に外旋させたほうが、動作が安定するだけでなく、股関節を痛めることもないのです。

これが理解できていないと、つま先を外側へ向けることだけを意識してしまい、肝心の股関節の外旋が疎かになるのです。

「つま先を少し外に向ける」のは、「股関節を少し外旋させる」ことによる結果でしかないのです。

股関節を外旋させるということが理解できていると、適切なスクワットができるようになります。

これこそが、関節の動きを表す言葉を理解することの重要性といえるでしょう。

関節の動き、筋肉の収縮などを、正確な言葉を使って正確に行えるようになれば、トレーニングの効果も効率も格段に向上することは間違いありません。

ですから今回解説した関節の動きは、是非とも完全理解することをおススメします。

次回は、今回学んだ関節の動きを表す言葉を使いながら、筋トレメニューを完全解説していこうと思います!