肩と首のコリを自分で治すためには、肩甲骨という骨を理解することが大切です。今回は、肩こり、首こり解消のカギ、肩甲骨について解説します。

目次

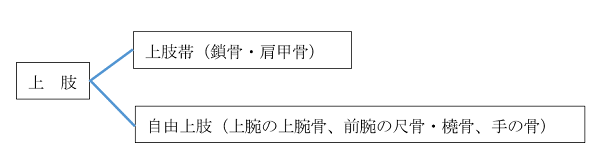

上肢という言葉を完全理解!

腕の骨は解剖学で上肢(じょうし)と呼ぶことがあります。

この上肢は、鎖骨・ 肩甲骨を合わせた上肢帯と、上肢帯から下のすべての骨を合わせた自由上肢骨で構成されています。

一見したところ、腕は肩のところで胴体(体幹)にぶら下がっているように見えます。しかし肩は上肢帯と自由上肢骨が結びついている関節に過ぎません。

鎖骨の役割

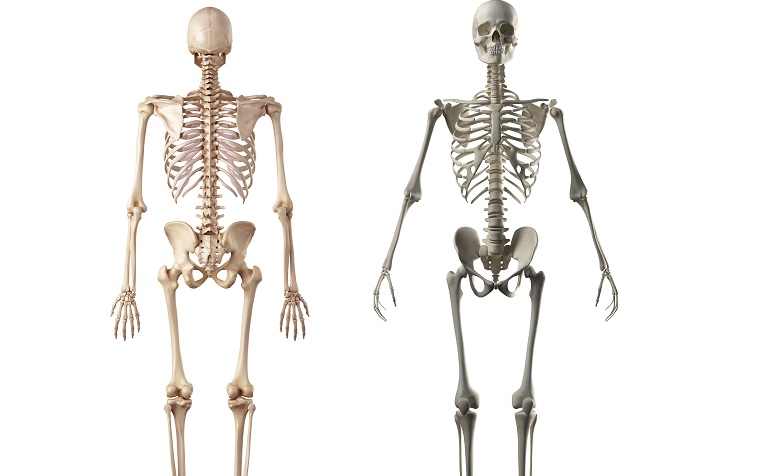

誰もが一度は上のような骸骨の標本を見かけたことがあるはずです。

骸骨の標本を見てみると、肩甲骨は、あたかも肋骨にくっついているように見えます。

しかしこれは、肩甲骨の位置を分かりやすくするために、ワイヤーで肩甲骨をその位置に留めているにすぎません。

実際の身体では、肩甲骨は細い鎖骨だけで体幹に連結しているのです。

なんとその鎖骨も、胸の中心にある胸骨と連結しているのです。

つまり、解剖学上は、上肢帯(肩甲骨と鎖骨)は胸骨と関節を構成しているのです。

ワイヤーで肩甲骨を留めている骸骨の標本は、肩甲骨→鎖骨→胸骨の連結を分かりにくくしているので注意しましょう。

腕が自由自在に動く理由

このように腕(上肢)は、骨としては鎖骨だけでしか体幹に連結していません。

つまりそれ以外はすべて筋肉でぶら下げられているのです。

腕が鎖骨のみで体幹と連結し、それ以外は筋肉で支えられているからこと、私達人間は腕を自由自在に振り回すことができるのです。

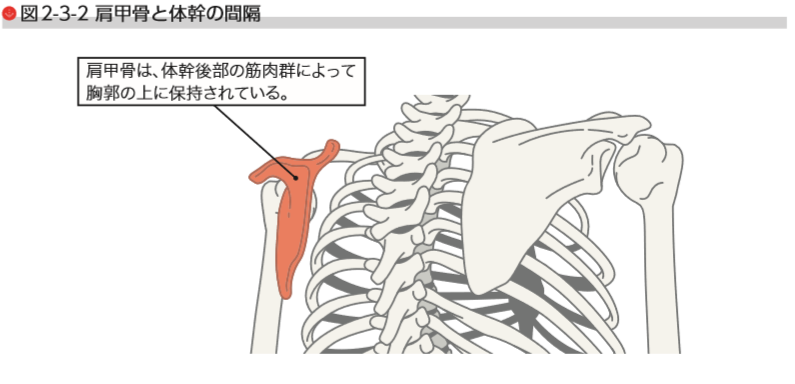

解剖学では「肩甲骨は筋肉の中に浮かぶ骨である」といわれます。

これは肩甲骨がたくさんの筋肉によって背中の上部に保持されているからです。

肩甲骨を支える筋肉が肩と首のコリを生む

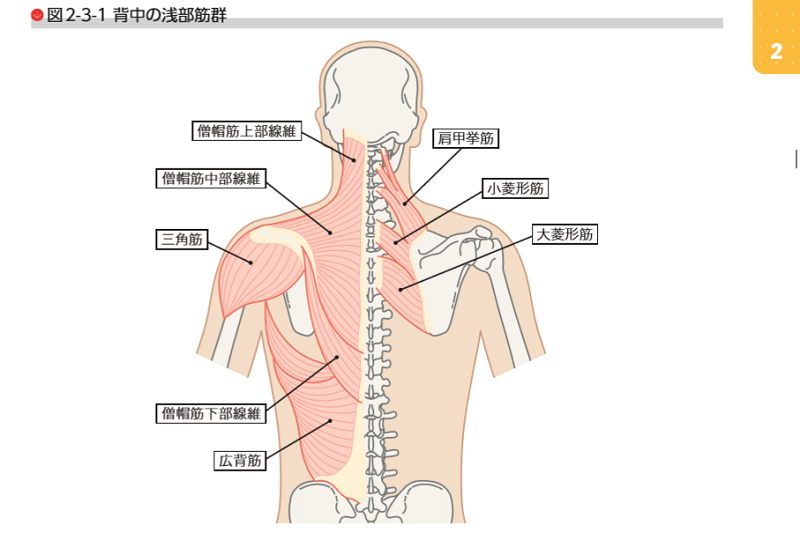

肩甲骨を支えている筋肉は僧帽筋で、その下に菱形筋、肩甲挙筋などがあります。

例えば身体の前で、指を使って細かな作業をするとき、腕が動かないようにグッと固定しなければなりません。

悪い姿勢、肘を浮かせた状態で字を書いたり手芸をする、そして重たい荷物を手に持つと、肩甲骨を支えている筋肉にとても大きな負担がかかります。

そのため、肩こりや首こりといった不快な症状が容易に引き起こされてしまいます。

次回は僧帽筋、肩甲挙筋といった筋肉のセルフマッサージ法について解説したいと思います。