筋肉を大きくするためには「ターゲットの筋肉をアイソレートさせて、フルレンジで、6~12RMのウェイトを爆発的に挙げる」必要があると解説しました。(詳細は必読記事⇒【フルレンジ:完全理解すべき筋トレ用語】

ウェイトを挙げるとき、筋肉は収縮しながら力を発揮します。

「筋肉が収縮する」と聞くと、「筋肉が縮みながら(長さが短くなりながら)力を発揮する」イメージが頭に浮かぶと思います。

しかし筋肉は「縮みながら」でも「伸びながら」でも力を発揮することができます。

今回からはこの「筋肉の収縮の仕方」について完全理解していきましょう!

目次

筋肉の収縮とは、筋肉が力を発揮すること

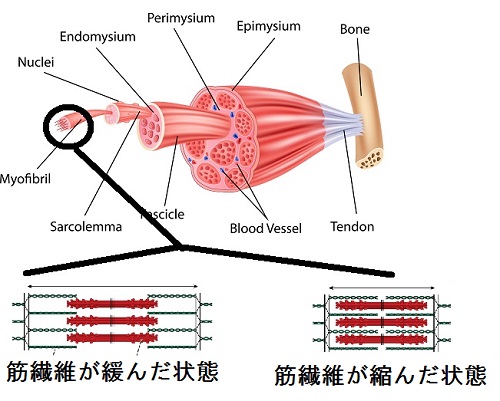

筋肉は、最小単位の筋原線維「アクチンフィラメント」と「ミオシンフィラメント」がお互いの間に滑り込むことで収縮し、力を発揮します。これが「筋肉の滑走説」です。

筋原線維が互いの隙間に滑り込んだり、滑り出たりすると、筋肉の長さは変化します。

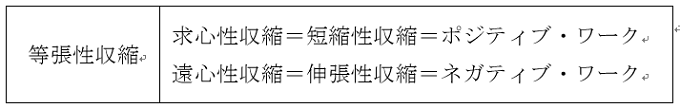

このように筋肉の長さが変わりながら力を発揮することを等張性収縮と呼びます。

等張性収縮

等張性の「張」とは「張力」のことで、「筋肉が引っ張る力」=筋力のことです。

等張性の「等」とは「筋肉が発揮する力が常に等しい筋収縮」を意味します。

ところが実際には、ダンベルカールのように、肘を曲げてウェイトを持ち上げる時、ウェイトの位置によって垂直方向にかかる重力は微妙に変化します。

そのため実際の運動では、筋肉が発揮する力は一定とはなりません。:にもかかわらず「等張性」と呼ぶのは少しオカシイ気がしますが仕方ありません。(慣れましょう)

等張性収縮には「求心性収縮」と「遠心性収縮」があります。

求心性収縮=短縮性収縮

筋原線維がお互いの間に滑り込むと、筋肉の長さは短くなります。

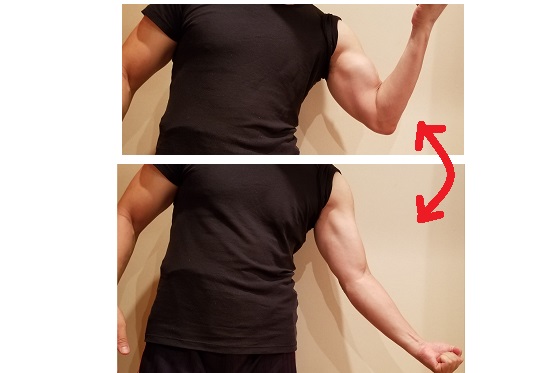

このように「筋肉が短くなりながら力を発揮する」のが求心性収縮(コンセントリック・コントラクション)で、この動きをポジティブ・ワークと呼びます。

求心性とは「中心に向かって」という意味です。しかし求心性という言葉は使い慣れていないので「短縮性収縮」と言いかえてもよいでしょう。

例えばダンベルカールで手に持ったウェイトを肘を曲げながら挙げるとき、上腕二頭筋は短縮性収縮します。

遠心性収縮=伸張性収縮

では逆に、肘を伸ばしながら手に持ったウェイトを降ろす時、上腕二頭筋はどのようになっているのでしょうか?

上腕二頭筋の力を抜いて、重力にまかせて降ろすのではなく、ゆっくりと力を抜かずにウェイトを降ろすはずです。

この時、お互いの間に滑り込んでいる筋原線維が、少しずつ力を弱めながら滑りでていきます。

このように「筋肉が伸びながら力を発揮する」のが遠心性収縮(エキセントリック・コントラクション)で、この動きをネガティブ・ワークと呼びます。

遠心性とは「外に向かって」という意味です。しかし遠心性という言葉は使い慣れていないので「伸張性収縮」と言いかえてもよいでしょう。

このように「筋肉の収縮」とは、外見上の伸び縮みではなく、筋原線維が互いの隙間に滑り込んで力を発揮することなのです。

遠心性収縮には二種類ある

互いの隙間に滑り込んだ筋原線維が滑り出る「遠心性収縮」には二種類あります。

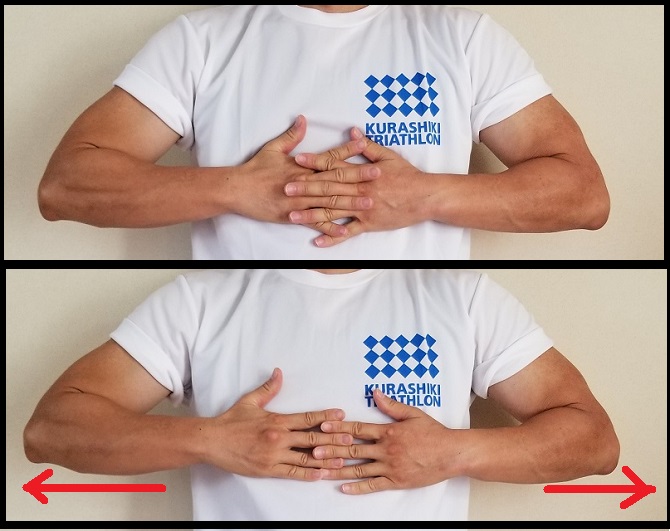

下の写真を使って分りやすく説明します。

伸ばした指それぞれが筋原線維とします。

両手の指を組んだ状態は、筋原線維がお互いの隙間に滑り込んだ求心性収縮の状態です。

この時、腕を広げて指を引き抜いてみましょう。

指を閉じる力が「筋肉の収縮力」、指を引き抜こうとする腕の力が「負荷」になります。

「指を閉じる力」>「腕を広げる力」

指を閉じる筋力より、指を引き抜こうとする腕の力が弱ければ、組んだ指を引き抜くことはできません。

指を閉じる力を少しずつ緩めると、組んだ指を少しずつ引き抜くことができます。

これが通常の筋肉でみられる遠心性収縮です。

ダンベルカールで、持ち挙げたウェイトを肘を伸ばしながら降ろす時に、上腕二頭筋に起きている遠心性収縮です。

自分で力をコントロールしながら、筋肉を伸ばしている状態です。

「指を閉じる力」<「腕を広げる力」

指を閉じる筋力より、指を引き抜こうとする腕の力が強ければ、どんなに強く力を込めていても、組んだ指は引き抜かれてしまいます。

組んだ指は、引き抜かれないように最大筋力を発揮しますが、それを無理やり引き抜くようなものです。

指を閉じる筋肉が壊れたり、指の皮膚が擦れて傷ついたりします。

これは例えば、肘を曲げた腕に、いきなり100㎏の荷物を載せるようなものです。

肘を曲げる筋肉の上腕二頭筋は、無理やり伸ばされて断裂することもあります。

最大筋力を発揮しやすいのは「遠心性収縮」である。

筋肉は最大筋力を発揮させて鍛えなければ大きくすることはできません。⇒必読記事【オーバーロードの原則】

求心性収縮では、最大筋力を超えた負荷は持ち挙げることができませんから、最大筋力を発揮させることは困難といえます。

しかし遠心性収縮では、収縮した筋肉に最大筋力以上の負荷をかけて、無理やり引き伸ばすことができます。

つまり筋肉に最大負荷を発揮させることが可能となります。

この考え方を応用した筋トレ方法が「ネガティブ・レップ」という方法です。

ネガティブ・レップで、限界を超えろ!

肘を曲げてウェイトを持ち挙げるダンベルカールを例に説明します。

まずは上腕二頭筋だけをアイソレートさせた正しいフォームで、ウェイトが挙がらなくなるまでレップを繰り返します。

その後、全身の反動を使っていったんウェイトを持ち挙げ、そこからゆっくりとウェイトを降ろします。(ネガティブ・ワークを使ったレップです)

こうすることで、上腕二頭筋の最大筋力を超えた負荷をかけることが可能となります。

ただし、ネガティブ・レップは筋肉の限界を超えた負荷がかかるので、やり過ぎると筋肉を断裂したり、靭帯や腱を損傷する危険性がたかまります。

最大筋力を発揮できるとばかりに、ネガティブ・レップばかりするのはやり過ぎです。

遠心性収縮と求心性収縮の両方で満遍なく筋肉に刺激を加えて、バランスよく筋肉を鍛えることが大切です。

ネガティブ・レップはあまり多用せず、最終セットの最終レップだけに用いるようにしましょう。

筋肉痛が出やすい遠心性収縮

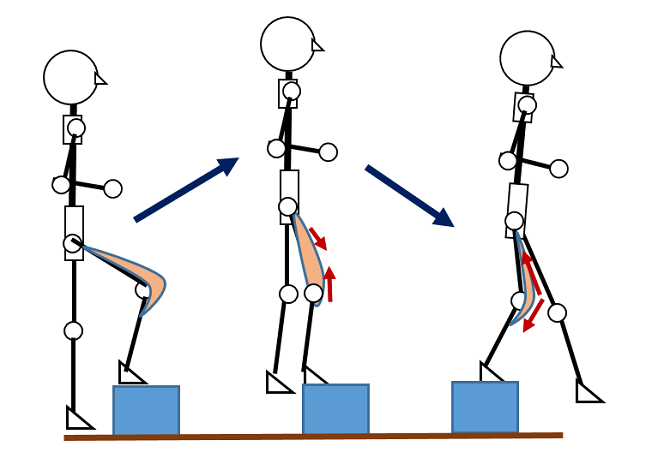

例えば階段を上がる時、太ももの前面にある大腿四頭筋は、求心性収縮します。

逆に階段を下りる時、大腿四頭筋は、遠心性収縮しながら身体を下の段へ降ろします。

登山では、登りよりも下りで足がガクガク震えることがありますが、これは大腿四頭筋が遠心性収縮を繰り返して疲労してしまうからです。

今回は筋肉が長さを変えながら力を発揮する「等張性収縮」について解説しました。

次回はその他の筋肉の収縮の仕方「等尺性収縮」と「増張性収縮」について解説します。Check it Out!