数日前から、右肘の内側に鈍痛があります。

歯磨き、食べ物を口に運ぶ、物を持つ…

日常生活では肘を曲げることが本当に多い!

そのたびに鈍痛がしてかなり苦痛です。

原因は、独りで歩くことができない高齢者のリハビリで歩行練習したからです。

脚の筋力がかなり弱く、上手く動かせない高齢者の歩行練習では、「前方からの両手介助」で行うことがあります。

前から両手で高齢者の肘を下から支え、体重を左右の脚に交互にかけるように誘導して、歩行感覚を養います。

しかしこの介助方法では、肘を曲げる筋肉に過剰な負担がかかってしまいます。

鍛え抜いて屈強な腕だと自負している私でも、今回だけはチョッと筋肉を傷めてしまいました…(残念…)。

肘を曲げる三つの主な筋肉

肘を曲げる筋肉は主に三つです。

上腕二頭筋は、力こぶの筋肉ですね。

実はその下に隠れるように上腕筋(じょうわんきん)という筋肉があります。

もう一つの腕橈骨筋(わんとうこつきん)も肘を曲げる時に働く筋肉です。

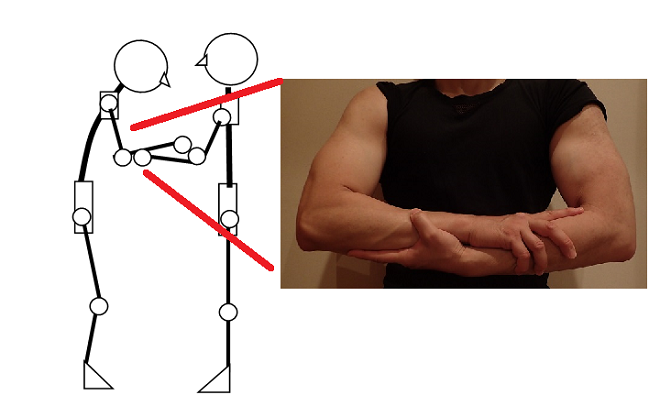

肘を少しだけ曲げて力をこめると、腕橈骨筋がはっきりと確認できますね。

肘の内側が痛む場合、実は腕橈骨筋と上腕筋の筋線維を痛めている可能性があります。

腕橈骨筋は確認しやすい筋肉なので、上の写真の赤い部分を自分で押圧(おうあつ)しましょう。

押圧(おうあつ)とは指やボールペンで押すと、明らかに他とは異なる鈍い痛みをだす点を、痛気持ちいい程度垂直に押して、パッと離すマッサージ法です。

垂直に押すことで、傷んだ筋肉の鬱血や体液を絞りだし、パッと離して新鮮な血液と体液を流し込ませるのです。

難しいのは上腕筋の押圧法です。

上腕筋は上腕二頭筋の下に隠れるように位置しています。

上腕二頭筋を押してもあまり効果はありません。

上の写真のように、上腕二頭筋の外側の縁を押圧すると、他とは異なる鈍い痛みを出す点があるはずです。

そこを30分~1時間ごとに10回ほど軽く押圧してやりましょう。

肘を曲げて行うのではなく、肘を伸ばして脱力した状態で押圧してください。

寝る時は押圧して痛い箇所に湿布を貼ってねると良いでしょう。➡必読記事【湿布の効果 湿布薬の上手な使い方】

そして最も大切なことは、肘を曲げて重たいモノを持たないことです。

せっかく押圧して筋肉繊維の状態が良くなっても、酷使したらまたスグに筋線維が傷みますので…。

当ブログでは今後も、私が実際に身体を痛めて、自分でケアする方法を完全レポートしていきますYo!