左首の後ろ~左肩甲骨にかけて、しつこいコリが続いています

コリの原因は明白

筋トレやランニングで首~肩にかけての筋肉を酷使しているからです

筋肉は使えばコルし、筋肉を鍛えずにはいられないので、まぁ仕方がないといえば仕方ない

日常生活に支障をきたすほどの不快感ではないので、心配はしていません

ただ、日によってはコリが激しいので、そんな時は湿布薬を貼って寝るようにしています

湿布を貼ると明らかに筋肉のコリは和らぐ感じがします

…ということで今回はコリや筋肉痛の時に手軽に利用できる湿布について考えてみたい

目次

「パップ剤」と「テープ剤」の違い

打ち身、捻挫、関節痛、筋肉痛などに手軽に使えるのが湿布薬ですね

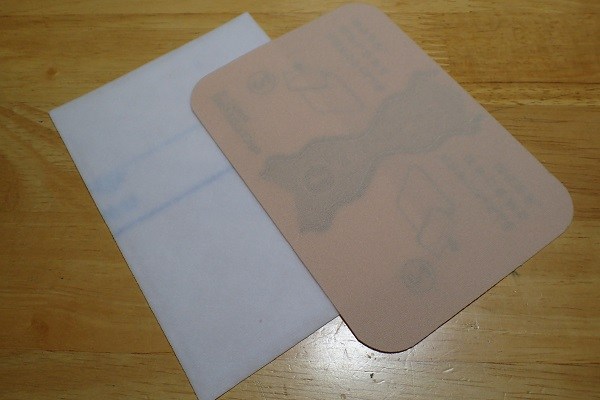

この湿布には白いタイプと、肌色タイプのものがありますが、その違いを先ずは理解しましょう

パップ剤

パップ剤は白いフランネル地のもので、薬剤と一緒に水分も含まれているタイプです

湿布と聞いて先ずイメージするのが、こちらの白いタイプでしょう。

水分を多く含んだパップ剤は、貼った瞬間にヒンヤリします

テープ剤

テープ剤は伸縮性のよい肌色タイプのポリエステル地に薬剤が塗られているタイプです

貼り付きが良く、伸縮性も高いため関節などのよく動く部分に貼るのに適しています。

ただし、テープ剤には貼った時のヒンヤリ感がありません

湿布の「第一世代」「第二世代」とは?

私が子供の頃は、湿布と言えばパップ剤(白いタイプ)しかありませんでした

以前のパップ剤には消炎鎮痛成分が入ってない製品(第一世代)しかありませんでした。

そもそも、濡れたタオルを身体に当てることも湿布です

つまり第一世代の主な効用は患部を冷やすことだった訳ですね

メントール、サリチル酸が主成分で、刺激は強いのですが鎮痛効果はあまりありませんでした

これに対して1990年代から一般に広まってきたのが第二世代です

第二世代の湿布とは NSAIDs(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)、つまり非ステロイド性抗炎症薬である「インドメタシン」「フェルビナク」「ジクロフェナク」「イブプロフェン」「ケトプロフェン」等が配合されているタイプです

NSAIDsは、「痛み、炎症、発熱」などを引き起こす物質「プロスタグランジン」が作られるのを抑えることによって腫れや痛みを緩和し、熱を下げると云われています

現在はパップでもテープでも何らかのNSAIDsが配合されているようです

モーラステープとロキソニンテープの違い

テープ剤で馴染み深い製品が、モーラステープとロキソニンテープでしょう

病院で湿布をもらうと、このどちらかが処方されることが多いようです

モーラステープも、ロキソニンテープも、含まれる成分はNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)です

モーラステープ(ケトプロフェン)

モーラステープの成分は「ケトプロフェン」です

ケトプロフェンはNSAIDsの中でも「プロピオン酸系」とよばれ、比較的副作用が少ないタイプとされています

またモーラステープは、関節リウマチに対する適応があり、関節の痛みを和らげる効果が認められています。

ロキソニンテープ(ロキソプロフェン)

ロキソニンテープの成分は「ロキソプロフェン」です

痛み止めや解熱剤としてのロキソニンが有名ですね

ケトプロフェンと同じ「プロピオン酸系」に分類され、比較的副作用が少なく、効き目が良いとされています

ロキソニンテープとモーラステープの成分は、同じタイプのNSAIDsですから、効果に優劣の差はあまりないと考えて良いでしょう

しかし注意すべき点は、モーラステープの副作用「光線過敏症」です

湿布を貼った場所に紫外線が当たるとヤバい

モーラステープに含まれる成分であるケトプロフェンや、ジクロフェナクは光線過敏症を引き起こすことがあります

光線過敏症とは、日光アレルギーとも呼ばれ、日光に対する過敏な免疫反応です

湿布を貼った箇所に強いかゆみを伴う発疹、腫れ、皮膚の赤身、ただれ、水疱といった症状が現れます

症状が全身に広がることもあります

私の娘は、テニス部の練習でふくらはぎの筋肉を痛めたのでモーラステープを貼りました

数日後、炎天下で試合をした後、テープを貼っていたふくらはぎが真っ赤に腫れ上がり、皮膚もただれて大変な目にあったことがあります

光線過敏症の予防には、湿布を貼っている部分を衣服やサポーターなどで隠し紫外線が当たらないようにすることです

また、湿布を剥がした後も、その部分に紫外線が当たらないようにしましょう

入浴する時にも注意が必要です

湿布は入浴の最低でも入浴1時間前にははがし、入浴の30分後以上たってからはりましょう。

特に温湿布の場合は、入浴の熱により、強い痛みや刺激を感じることがあるます

温湿布には温かさを感じるトウガラシ成分のカプサイシンが含まれています

ということは肌にトウガラシを塗り込むようなものですから皮膚にとっては負担となります

冷湿布と温湿布の違いとは?

「温湿布がいいのか? 冷湿布がいいのか?」と患者さんに尋ねられることがあります

ハッキリ言って、冷湿布を貼っても筋肉が極端に冷えることはあまりありません

冷感タイプの湿布(パップ剤)には水分が含まれており、冷たさを感じるメントールが配合されているものがあります

貼った後しばらくは、ヒンヤリ感じますが、それは「感じる」だけ

徐々に体温によって熱を帯びてくるし、筋肉そのものを冷やす効果はあまり期待できません

冷湿布で筋肉を冷やそうと考えてはいけません

使い過ぎて筋肉が熱を帯びている場合、筋肉の打撲や捻挫の直後は、氷枕やアイスノンなどで5分程度徹底的に冷やす必要があります

冷湿布は、氷枕やアイスノンのような「筋肉の熱を冷やす」効果はあまりないと考えましょう

冷たく感じると心地よいので、患部が腫れている間や、打撲や捻挫をした日の夜は、患部を冷やすと心地良いので、冷湿布がおススメかな?

温湿布は、体温を吸収して熱感が持続するため、若干は筋肉の温度が高まるかもしれません

しかし筋肉を温めるのならカイロを貼るほうが断然、効果があります

このように、冷湿布も温湿布も、貼った時に感じる心地良さに違いがあるだけで、筋肉の温度を極端に変化させる効果はないと考えてよいと思います

基本的には、気持ちがいい、心地いいと感じれば、お好み次第で使い分ければよいでしょう…

湿布は何時間くらい貼ったらいいのか?

患者さんからもよく聞かれる質問です

湿布は、含まれる有効成分が皮膚から吸収されてしまえば効果は無くなってしまいます

効果が持続する時間は製品にもよりますが、だいたい6~8時間くらいでしょう(中には24時間貼ってもOKという製品もあり)

だから、私は寝る前に湿布を貼って、朝起きて剥がすようにしています

肌の敏感さには個人差があります

同じ場所に湿布を貼り続けるのはよくありません

肌荒れが心配な方は3~4時間くらい貼るのが適当でしょう

さて、ここで私の頭に大きな疑問が沸き上がってきました

「湿布を貼ったら皮膚呼吸が妨げられるのか???」

皮膚呼吸ができなくなると命に関わる」的な説

「皮膚呼吸」について、皆さんはどんなイメージを抱いているでしょうか?

「動物(人間を含む)は皮膚を介しても呼吸している」的に考えていませんか?

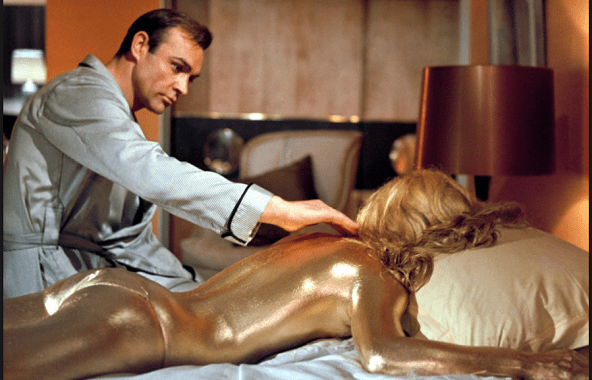

映画007「ゴールドフィンガー」で、ボスを裏切った女性が全身に金粉を塗られて殺さるシーンがあります

引用:「映画007:ゴールドフィンガー」より

金粉で全身がおおわれると皮膚呼吸ができずに死に至るってわけですね

しかしこの説は迷信、都市伝説の類です

人間は進化の過程で呼吸器(気管や肺)がしっかりと発達したため、皮膚呼吸の量は、総呼吸量の0.5~0.6%程度と考えられています

(ちなみにカエルは全呼吸量の30~50%らしい)【ブリタニカ国際大百科事典より】

確かに、全身に密着したウェットスーツを着込んで海に潜っても、口から呼吸できていれば命に関わることはありません

このことからも「湿布を貼っても、その部分の皮膚呼吸が妨げられることはない」ので安心しましょう

湿布で痛みは和らぐのか? 湿布の効果とは?

私達は肩こり、腰痛、関節痛、捻挫、打撲などの状態に対して湿布を貼ります

ではこのような状態になった時、湿布を貼ると何故、効くのでしょうか?

こりや痛みがある部分の筋肉では、痛みのもとになる物質が生産されます

これらの物質が脳へ痛みの信号を送るため、脳が「痛い」と感じます

湿布を貼ると、痛みを抑える成分(NSAIDs)が汗腺や毛穴、皮膚の隙間から患部に浸み込み、痛みの元になる物質が作られにくくなり、痛みの信号が弱まると考えられています

…ということは、痛みの信号が弱まるだけで、痛みの信号を出している患部は治らないのでしょうか?

実は、痛みというのは非常に複雑でやっかいなものです

痛みについてある程度理解しておくことは、湿布をはじめとする痛み止め薬を利用するためには大切なことだと思います

次回は「痛み」について考察してみたいと思います。

…to be continued(続く…)