先日、第64回備南たましまロードレース大会(2019/01/20)に参加した時、走る前にアスレチックトレーナーの方に、首~左肩にかけてマッサージしてもらいました。

スポーツ大会ではトレーナーの方々がボランティアでマッサージしてくれるのが最高ですね。

普段は走っていると左後ろ首~左肩甲骨のあたりがコリ固まり、痛くなる私ですが、10分程入念にマッサージしてもらったおかげで、極めて調子よく10㎞を完走することができました。

今回は私のように、肩コリ、首コリに悩むランナーのために、肩甲骨を引き上げる筋肉のマッサージ法について解説してます。

目次

ランナーには意外と肩コリ、首コリが多い…

一見、健康そうにみえるランナーですが、意外と肩コリ、首コリに苦しんでいる人が多いのが事実です。

ランニングでは、単調な腕振り動作を延々と繰り返します。そのため、肩甲骨と腕を支えている背中上部の筋肉に疲労が蓄積し、カチカチにコリ固まり、いたるところに筋硬結ができてしまいます。

注)筋硬結とは筋原線維が縮まったまま伸びなくなってできる小さなシコリです。

筋硬結についての必読記事⇒【筋肉のコリを解剖学的に理解しよう】

僧帽筋・肩甲挙筋を理解しよう

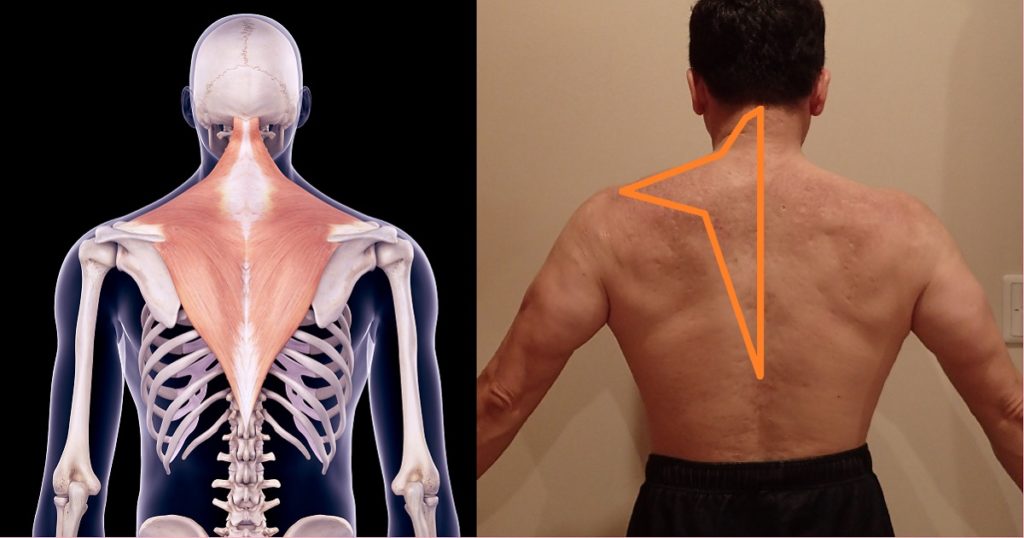

背中上部には僧帽筋(そうぼうきん)という大きな筋肉があり、肩甲骨を動かす時に大きな力を発揮します。

僧帽筋の下にある肩甲挙筋(けんこうきょきん)も、肩甲骨を引き上げる働きをするのが肩甲挙筋(けんうきょきん)です。

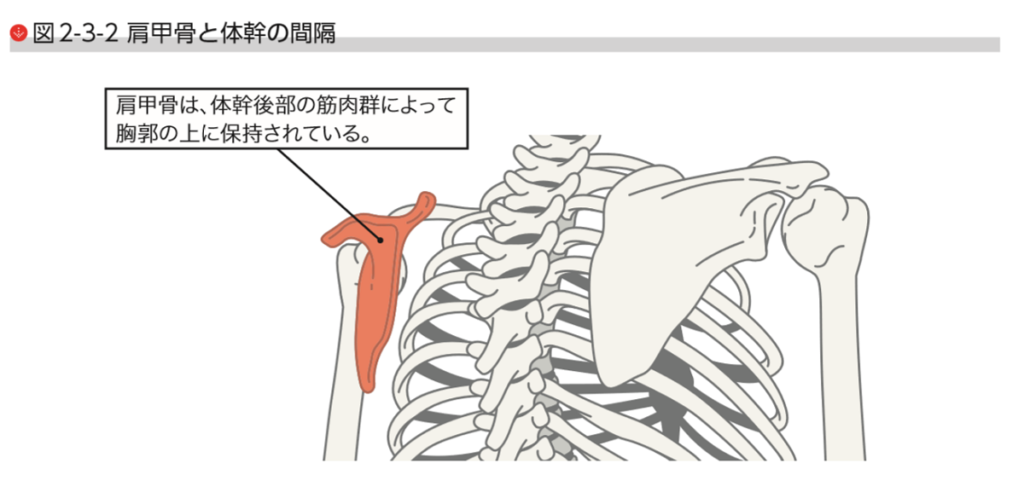

私達の腕の骨は、肩甲骨につながっています。そして肩甲骨は鎖骨を介して胸骨につながっています。

この「鎖骨・肩甲骨・腕」のことを上肢骨(じょうしこつ)といいますが、上肢骨は、細くて小さな鎖骨を介してのみ体幹に連結されています。

つまり、重い上肢骨は、そのほとんどを筋肉(特に僧帽筋と肩甲挙筋)によってのみ支えられているということです。

そのため僧帽筋と肩甲挙筋は身体の中で最も筋硬結のできやすい筋肉の一つといえます。

実は、ランナーだけではなく、腕を挙げて作業をする人のほとんどが、僧帽筋と肩甲挙筋にコリコリした筋硬結があります

筋硬結と関連痛について

筋硬結は筋原線維が縮んで伸びなくなった状態ですから、その周囲の血行は極端に悪化します。

筋肉を包んでいる筋膜にも悪影響を及ぼし、筋肉全体が緊張します。

筋肉は、その先端が腱(けん)になって骨(関節)に付着していますから、腱も緊張することになります。

その結果、筋硬結ができた場所以外にも、痛み、シビレ、コリといった不快な症状を引き起こすことになります。 これが関連痛と呼ばれるものですね。

僧帽筋と肩甲挙筋をマッサージしてみよう!

肩コリ、首コリに悩むランナーは、先ずはこの僧帽筋と肩甲挙筋にできた筋硬結をマッサージしてほぐしてやる必要があります。

僧帽筋と肩甲挙筋の筋硬結を見つけるのは、それほど難しくはありません。

指で肩甲骨の上あたりを押して、他とは明らかに違う“焼けるような痛み”を感じる点を見つければよいだけです。

その点を、5~10回程度、数秒間押して、パッと離してやりましょう。

これが押圧(おうあつ)マッサージと呼ばれる方法です。

押圧(おうあつ)マッサージとは?

押圧マッサージとは文字通り、筋硬結を肌の上から直接押して、数秒間圧を加えるやり方です。

筋硬結の内部では、筋原線維が縮まって固くなっているため、血液が止まっています。その結果、酸素や栄養が不足し、老廃物が蓄積しています。

筋硬結を押して圧を加えてやると、内部に蓄積した老廃物やよどんだ血液を絞りだすことができます。

そして加えた圧を開放してやると、周囲から新鮮な血液や体液がドッと筋硬結内部へ流れ込んできます。

押圧マッサージで筋硬結を治療するのは、汚れた雑巾を綺麗にするのに似ています。

雑巾に付着したしつこい汚れを洗い流すためには、新しい綺麗な水に浸し、汚れと一緒に絞り出さなければなりません。そしてこれを何度も繰り返すはずです。

縮まって固くなった筋硬結を治療するためには、押圧マッサージを繰り返してやるのが最も有効な治療法といえます。

押圧する時間は一回につき約3秒、それを一つの筋硬結い対して5回程繰り返します。

押圧する強さは「心地よい痛み」が感じられるくらいが適切です。

まとめ

今回は「肩コリ・首コリ」の原因の一つである「僧帽筋&肩甲挙筋」のマッサージ法について解説しました。

実は、身体の至るところに生じる、関節痛、筋肉のコリ、シビレの多くは、筋肉内にできる筋硬結を自分でほぐすことで、簡単に治すことができます。

次回は、肩コリ・首コリを引き起こす筋肉の一つである「斜角筋(しゃかくきん)」について解説したいと思います。