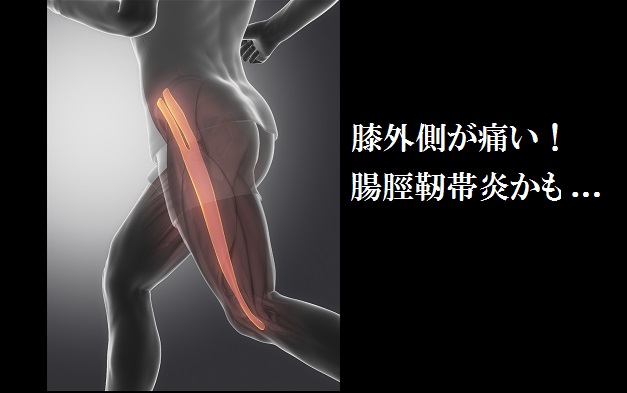

ランニングやウォーキングをしていると、膝の外側に痛みがある場合、腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)かもしれません。

今回は、腸脛靭帯炎について、その原因、ケア方法、予防方法について考えます。

目次

腸脛靭帯とは?

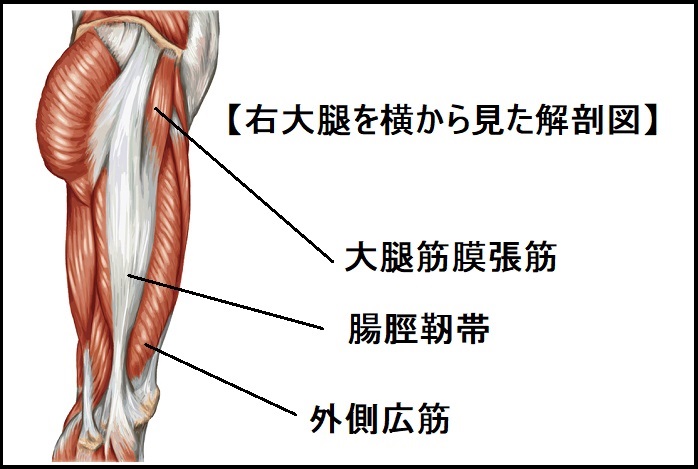

腸脛靭帯は太ももの外側にある大きくて長い靭帯です。骨盤のへり~脛骨にかけて伸びています。

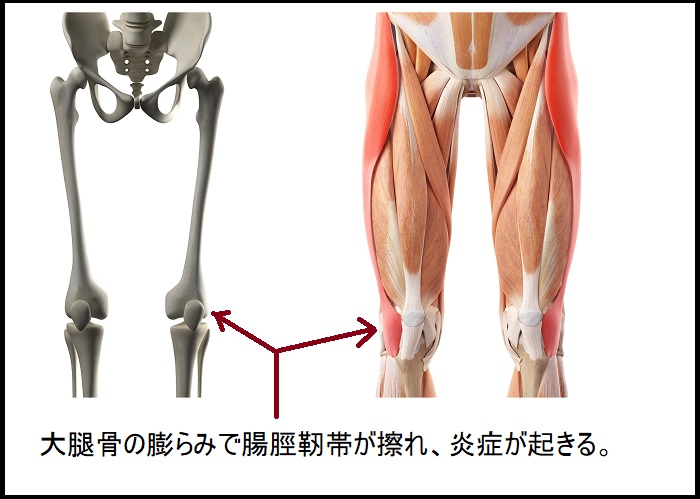

腸脛靭帯は大腿骨の下端、大きく膨らんだ部分の横を通っています。

この部分でしばしば炎症を起こして痛みが生じます。これが腸脛靭帯炎です。

また、骨盤のへり~太もも外側には大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)という筋肉があり、脛骨に向かって伸びるにしたがい腸脛靭帯となります。

腸脛靭帯の上部に大腿筋膜張筋があるというわけですね。

腸脛靭帯炎の解決法

トゥーイン(つま先が内向き=内また)・ニーアウト(いわゆるО脚)になると、膝の外側が伸ばされて緊張するので、腸脛靭帯に過剰な負担がかかります。

ランニング中に痛みが出てきたら、早急にトレーニングを終了しましょう。

痛みを我慢して走ると、炎症がひどくなり、症状も悪化します。

痛む箇所は炎症により熱を帯びていますから、アイシングで冷やしましょう。

痛み止め(抗炎症剤)の服用も有効です。

腸脛靭帯炎の予防法

つま先の向きを意識して走る。

腸脛靭帯にかかる負担を減らすために、練習では時々トゥーアウト(トゥーインの逆)を意識して走りましょう。

しかしトゥーアウト(ガニ股)ばかりで走るのはよくありません。

今まで使ってこなかった筋肉に負担がかかり、荷重ライン変わってしまうので、腰、足関節、股関節にも影響が出る場合があります。

時々、接地時のつま先の向きを意識して変えてみるのがよいでしょう。

ストレッチで柔軟性を高める。

大腿筋膜張筋が疲労して硬くなると腸脛靭帯にかかる負担も大きくなります。

筋肉が硬くなると腱の負担が増える理由はコチラから⇒必読記事【ランナーのための、膝関節のケア方法 第2回目】

ランニング前後に、太もも外側のストレッチをして筋肉をほぐすようにしましょう。

太もも外側のストレッチは、椅子に座ったままでもできるので、1日に何度も気づいた時に行うようにすると良いでしょう。

太もも外側にできた筋硬結をほぐす

大腿筋膜張筋、腸脛靭帯の深部には、外側広筋という大きな筋肉があります。

膝の外側に痛みが出る場合は、外側広筋の筋硬結が原因の可能性もあります。

太もも外側を指圧器具などで押圧していくと、キャっと焼けるように痛むポイントを見つけることができるはずです。ここが筋硬結です。

筋硬結は、筋肉に疲労が溜まったり、冷えたりするとできやすくなります。

筋硬結は、筋線維が慢性的に絡まった状態なので、血液や体液の循環が悪化します。

うまく伸び縮みできないので、腱に慢性的な負担がかかります。

筋硬結(筋肉にできるコリ)に関する必読記事はコチラ⇒【筋肉のコリを解剖生理学的に理解しよう!】

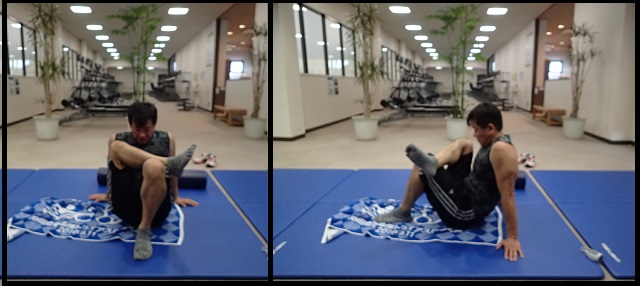

筋硬結は「5秒ほど皮膚に対して垂直に押し、パッと離す」押圧法でほぐすことが大切です。10回ほどを1日に数回行いましょう。

ランニング練習した後などは、こまめに筋肉に沿って押さえていき、キャッと痛むポイントを自分で見つけてセルフマッサージしましょう。